厄年と速秋津比賣神

町の男衆が祭を務めて厄を落とす風習はよく見られます。では、女性はどうでしょう?

『源氏物語』には、厄年をむかえた紫の上が祈祷をしたとあり、 千年の昔からすでに女性も厄除けに熱心でありました。

「厄」の起源は古く平安時代にまで遡り、今も変わらず強く意識されています。

「厄」の起源や意味とは

「厄年」という風習の起源には諸説あり、一説には陰陽道に基づくとされていますが、19は「重苦(じゅうく)」・33は「惨々・散々(さんざん)」の語呂合わせだという説まであり、その起源はよくわかりません。

しかし、厄年の頃に体の不調を訴えたり、心の変調が生じる例はよく聞かれます。厄年は永い歴史が培った経験則でもあるのです。

令和7年 厄年と生まれ年対応表

男性の厄年表

| 種類 | 数え年 | 生まれ年 |

|---|---|---|

| 前厄 | 24歳 | 平成14年 |

| 本厄 | 25歳 | 平成13年 |

| 後厄 | 26歳 | 平成12年 |

| 前厄 | 41歳 | 昭和60年 |

| 本厄 | 42歳 | 昭和59年 |

| 後厄 | 43歳 | 昭和58年 |

女性の厄年表

| 種類 | 数え年 | 生まれ年 |

|---|---|---|

| 前厄 | 18歳 | 平成20年 |

| 本厄 | 19歳 | 平成19年 |

| 後厄 | 20歳 | 平成18年 |

| 前厄 | 32歳 | 平成6年 |

| 本厄 | 33歳 | 平成5年 |

| 後厄 | 34歳 | 平成4年 |

| 前厄 | 36歳 | 平成2年 |

| 本厄 | 37歳 | 平成1年 |

| 後厄 | 38歳 | 昭和63年 |

※年齢は数え年です。数え年は、生まれた時から1歳で、正月を迎えるたび1歳年を取るという年齢の数え方です。誕生日では年を加算しません。

女性の30代は、ほぼ厄年に当たることが分かります。

厄除けは正月から節分がよいとされていますが、時期を逃しても大方の社寺では年間を通して厄除け祈祷を行っています。思い立った時にお参りになればよろしいでしょう。

厄除け祈祷

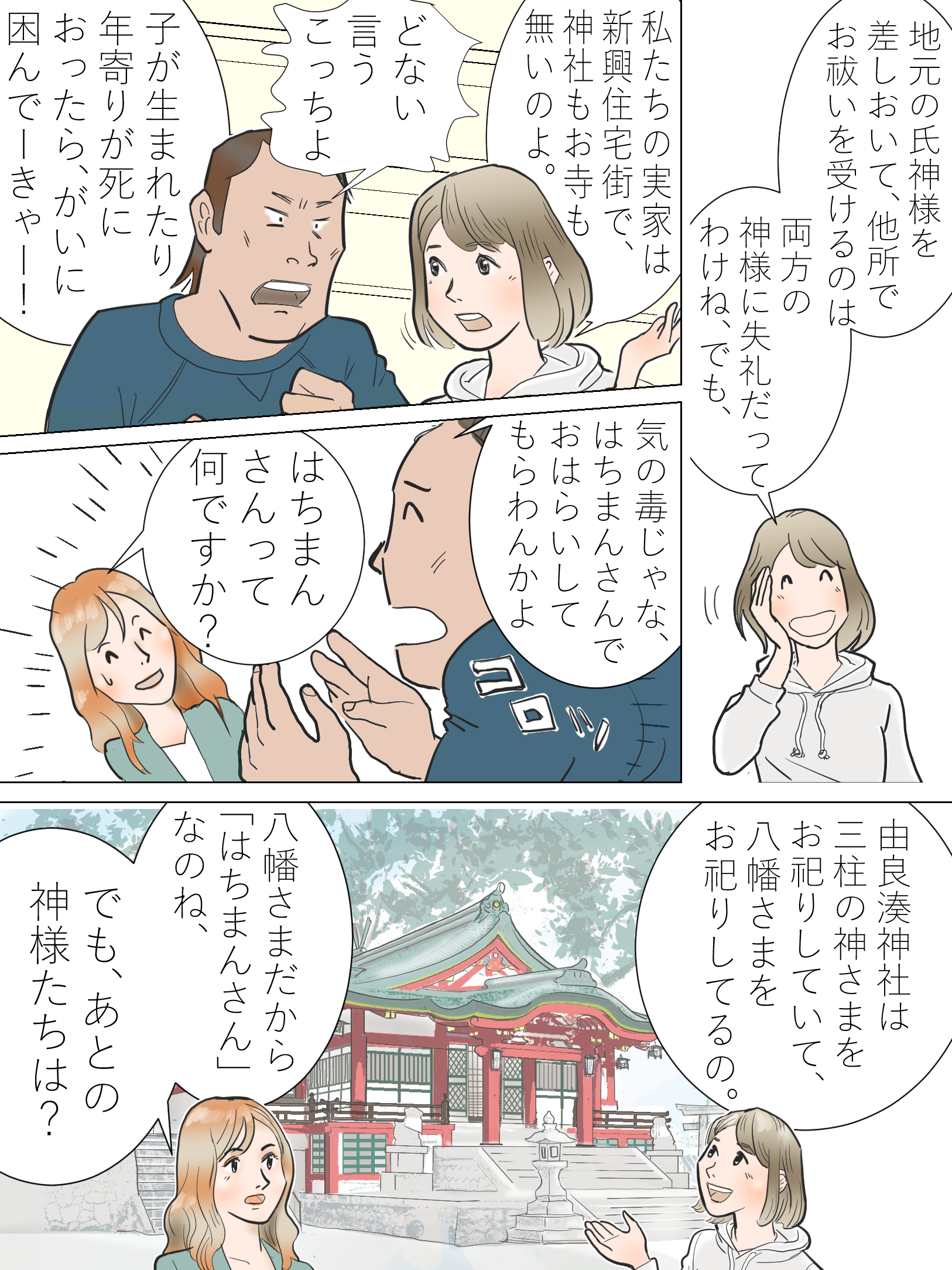

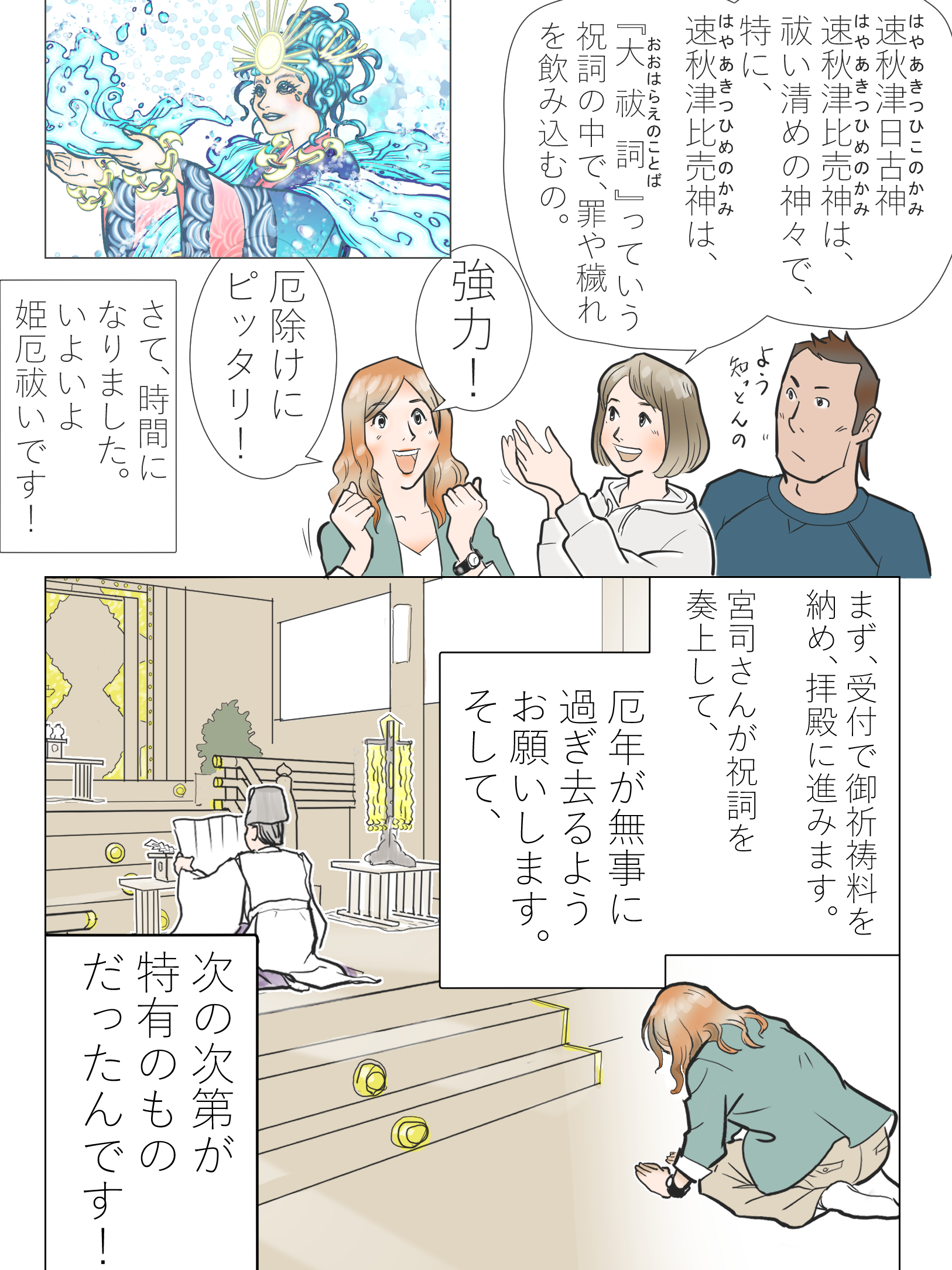

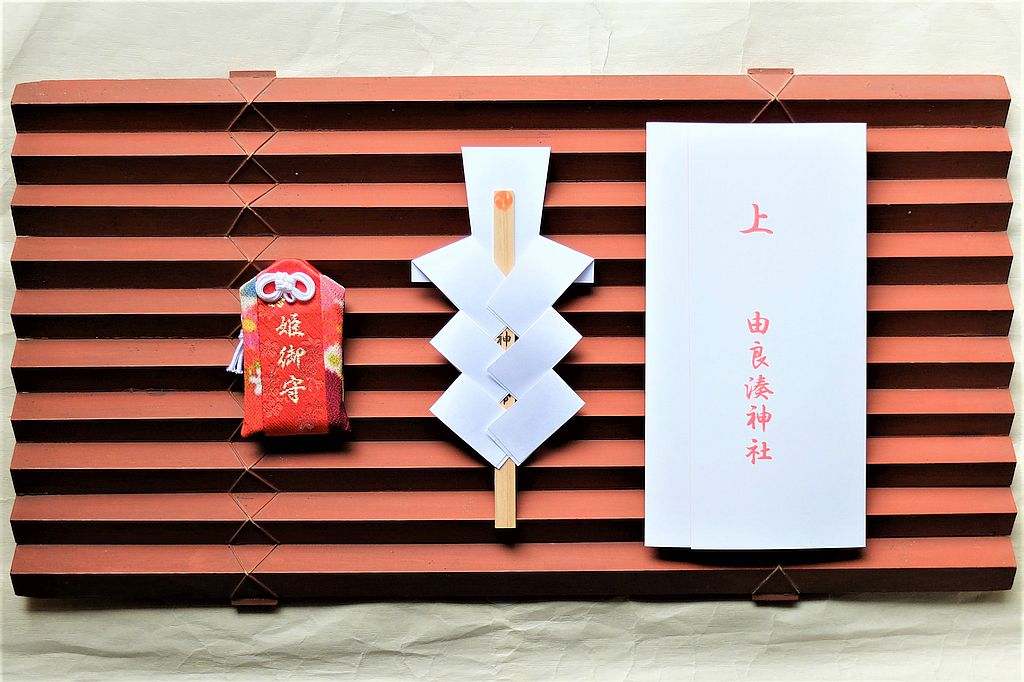

祓い清めの神々をおまつりする由良湊神社は、当神社の大祭のならわしに倣い厄除けを執り行っています。

〇先ずは、SNSやお電話で姫厄祓いのご祈祷をお申し込み頂き、当日、申込用紙に必要事項を御記入の上、御祈祷料をお納めください。

〇拝殿に進み、宮司が祝詞を奏上して、厄除けを祈願いたします。

〇金幣の鈴を鳴らし、鈴の音でお祓いをします。

〇御祈祷が終わりましたら、御守と飾り台のついた御幣をお授け致します。

御守は身に着けていただき、御幣はお部屋におまつりの上「自祓い(じばらい)」をしてご自身を祓い清めてください。

◎自祓いの作法…両手で祓串を持ち、左右左と振ります。

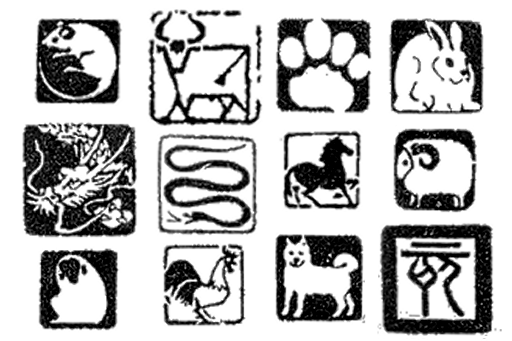

飾り台には御祈祷を受けた年の干支の印を押しますので、その年の間お祀りいただきます。

厄年を過ごした後は、御幣と御守をお近くの神社にお納め下さい。節分の前に当神社へお持ちになるか、郵送にてお送り頂きますと、節分祭の浄火にてお焚き上げ致します。

お申し込みについて

ご祈祷のお申し込みは予約にて承っております。

当神社のインスタグラムやフェイスブックのメッセージ、または電話・FAXにて、日時・住所・氏名・年齢・電話番号を明記の上お申し込みください。

なお、祭典などにより、ご希望の日時でお受けできない場合もありますのでご了承ください。

専用駐車場は有りませんので、ご祈祷をご予約の方はお車を境内に駐車下さい。

(御祈祷料5,000円以上お気持ち)

Fax : 0799-27-0505

インスタグラムはこちら> フェイスブックはこちら>お参りの叶わない方は…

ご遠方などお参りの叶わない方は、現金書留にて御祈祷をお受け致します。

願意(姫厄祓)・住所・氏名・よみがな・生年月日・電話番号(連絡の都合上、携帯電話の番号をお願い致します)を明記の上、祈祷料(5,000円以上お気持ち)を添えてお申し込みください。

送り先 〒656-2541 兵庫県洲本市由良3-5-2 由良湊神社社務所宛

由良湊神社で御祈願後、姫御守・御幣(小)・飾り台を郵便局のスマートレターにてお送りします。

下のアイコンから「祈祷申込票」を印刷し、必要事項をご記入の上、初穂料(ご祈祷料)と郵送料(スマートレター料金)を添えて現金書留にてお申し込みください。

祈祷申込票

Copyright (c) Yuraminatojinjya. All rights reserved.

淡路島 由良湊神社

淡路島 由良湊神社